纵深推进殡葬改革 实现群众逝有所安

西安市多措并举做好殡葬服务管理工作纪实

近年来,西安市民政局在市委市政府的正确领导下,在省民政厅的悉心指导帮助下,认真贯彻落实习近平总书记对殡葬工作的系列指示批示精神,以提升群众满意度为突破口,不断健全殡葬公共服务体系,扎实推进殡葬改革和惠民殡葬政策落地见效,全市殡葬服务水平日益提高,群众满意度不断提升,殡葬事业持续高质量发展。

一、让群众在信息化建设中有更多获得感

(一)信息化建设取得成效,建成专业殡葬服务平台。过去的几年,面对严峻复杂的疫情形势,面对群众日益增长的精神文化需求,如何才能更好地满足市民祭扫?怎样才能找出一条既能避免人员聚集,又能传递缅怀亲人的新路径?成了摆在西安市民政局面前的一个课题。本着便民、为民的考虑,全局上下逐渐形成了将互联网思维引入殡葬服务,大力推行信息化建设的总体思路。

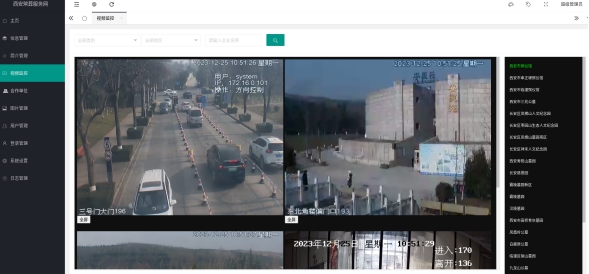

2022年4月12日,西安市民政局召开殡葬工作信息化建设专题会议,明确要建设一个以西安市民为受众群体,集“服务、宣传、监管”三大功能为一体的全市综合性殡葬服务管理平台,集纳政策宣传、信息发布、数据统计等多项功能,以满足群众预约祭扫、查询价格、网上祭扫、查看实景等需求。接下来,市民政局多次组织全市30余家殡葬服务机构召开平台建设调研座谈会,对各公墓网站的建设构架、内容呈现、运行效果、市民反馈以及知晓率等情况进行分析,2022年10月,“西安市殡葬服务平台”建成并正式投入运行。目前,全市所有殡葬服务单位全部在“殡葬服务平台”入驻,全方位保障群众各项殡葬服务需求。

西安市殡葬服务平台

(二)助力市民传递缅怀哀思,树绿色环保祭祀新风尚。2023年清明节期间,“西安市殡葬服务平台”发挥了积极作用,市级10部门通过平台及时向社会发布《文明祭祀倡议书》,倡议广大市民通过家庭追思会、网络祭扫、公墓云祭扫等方式祭奠故人,在社会上产生了强烈反响。墓园“代客祭扫”遇到“殡葬服务平台”后,发挥了巨大作用,产生了广泛的社会效益。大部分有需求的群众纷纷登录平台预约服务,目前,已累计服务市民20000余户。依托“殡葬服务平台”,各家殡葬服务机构提供了形式多样的服务:主要以鲜花祭祀、诵读祭文、送祈福卡、敬献清酒为基础服务内容;同时,还根据市民需求,安排专业礼仪服务团队提供定制化服务,以优质、人性化的代祭服务,为市民传递缅怀与思念。

案例1:“代客祭扫让我对亲人的思念有了归宿”。

“前几天是父亲三周年忌日,我原本打算与家人去墓园看望父亲,谁料家中突发急事,身不由己,在焦急与无奈中,我通过‘殡葬服务平台’联系到了公墓工作人员,他们细心地给我介绍了代客祭扫业务。”这位市民说,“很快,他们就把代客祭扫的视频和图片发了过来。父亲的墓位被打扫得干净干净,整整齐齐摆放着供品、酒水、香和莲花灯,墓位两侧还系上了点缀着精美鲜花的祈福丝带……工作人员把我对父亲想说的话也代为转述。看到一张张照片我感慨万千,心头涌上阵阵暖意,真没想到竟有这么专业的服务,代客祭扫完成了我的心愿,让我对亲人的思念有了归宿。”

墓园为群众提供代客祭扫服务(一)

(

墓园为群众提供代客祭扫服务(二)

(三)坚持精益求精,持续完善健全各项服务功能。“代客祭扫”仅仅是“西安殡葬服务平台”中的一项服务,如今,只要打开西安市民政局的“殡葬服务平台”,轻点鼠标,就可以弹出网上祭扫、网上预约、查看公墓实景等各种殡葬服务,实现公墓云祭扫和各种服务祭奠故人。目前,全市已有数万名市民通过平台选择适合自己的殡葬服务,而这种文明简约、绿色环保祭祀风尚的推行,其实得益于殡葬服务改革思路的转变。2023年寒衣节,西安市民政局对“殡葬服务平台”进行持续升级,利用平台串联,实现了对全市殡葬服务单位实时监控、高峰期客流统计、安全预警管理等功能。民政部门工作人员足不出户就了解可掌握各殡葬服务单位的实施情况,并对重要祭祀节气人流实现精准统计,为在全市殡葬行业进一步开展规范化、标准化管理工作奠定了坚实基础。

全市殡葬服务单位实时监控、高峰期客流统计、安全预警

案例2:拒不法机构于门外,墓园市民“双保护”,权威可信+节时省事,市民可快速选择服务。

“这个平台把全市所有殡葬服务机构的基本信息都展示了出来,这对服务机构来说,是一个很好的宣传,能提高各机构的知晓率。”公墓工作人员如是说到,“‘殡葬服务平台’展示的所有殡葬服务板块,都是经过市民政局严格审核确定的,更具权威性和可信度。这样以来,就将不法殡葬服务机构拒之门外,无论对正规殡葬服务机构还是有殡葬需求的市民而言,都是一种保护。”

“许多人对殡葬服务比较陌生,也不愿意谈这方面的话题,真正遇到这方面事情时,很茫然。”市民王先生说,“以前,我去墓园咨询情况得跑好多地方,动不动要花好几天,现在有了这个平台真是方便多了,上网就能了解各殡葬机构的墓位情况,还能选择服务。方便,还是方便,节省了时间。”

二、从“火葬”到“生态安葬”的殡葬革命

(一)高位推进惠民殡葬政策全覆盖,着力打造普惠性殡葬新格局。目前,西安市对本市户籍城乡低保对象、重点优抚对象等6类人群,亡故后,按照《困难群众殡葬救助制度意见》落实殡葬补助(标准为2000元/具,省级财政1000元,市级财政1000元);城乡特困人员依据《西安市特困人员救助供养实施办法》,按照1年特困供养金的标准享受丧葬费用,机关事业单位工作人员(含离退休人员)、企业职工基本养老保险参保人员(含离退休人员)、工伤人员、失业人员及领取城乡居民养老保险待遇的5类人员,按照《社会保险法》及有关文件规定享受丧葬补助。

《西安市惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策》于2021年9月1日起正式实施后,在惠及未参加社会保障人员这个群体的同时,也将领取城乡居民养老保险待遇的人员纳入政策保障范围,减轻了群众约四分之一的治丧费用,有效缓解群众治丧压力,真正实现了政策的全覆盖,满足了群众的基本殡葬服务需求,保证了为逝者提供有尊严的殡葬服务。同时,对自愿在政府批准的合法公墓以壁葬、草坪葬、树葬、花坛葬等形式进行安葬或选择海葬、骨灰散撒的节地生态方式安葬逝者骨灰的西安市户籍居民,分别给予2000-5000元奖补。截止2023年10月底,全市共办理惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补共计11000余件,发放资金1590万元。

《西安市惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策》及《实施细则》

案例3:成功举办“西安市首届公益性海葬”活动,“公墓安葬区域+以奖代补”双轮驱动推进节地生态安葬。

从土葬到火葬是一场革命,从火葬到生态安葬,也是思想观念的一场革命。2021年,西安市出台惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策,实现了惠民殡葬政策的全覆盖,就是要从推行节地生态安葬,落实奖补政策入手,有效缓解群众丧葬负担,大力推动殡葬服务供给侧结构性改革,切实保障群众“逝有所安”的基本需求。为了让群众真正成为殡葬改革的最大受益者,今年4月25日,由省民政厅、市民政局、市委文明办及青岛市民政局在青岛市举办了西安市首届公益性海葬活动,225名家属为119具逝者骨灰参加海葬活动,居民参与度很高,让西安迈出了异地海葬的第一步。活动的成功举办,得到了社会各界高度认可,也迈出了全市殡葬移风易俗改革新步伐。

2023年西安市首届公益性海葬活动(一)

2023年西安市首届公益性海葬活动(二)

(二)深入推进节地生态为导向的公墓绿色发展新局面。制定规范性政策,指导全市各经营性公墓加大树葬、花坛葬、草坪葬、骨灰格位等节地生态安葬区域的建设力度,提供更多、更优质的可供群众选择的节地生态安葬服务产品,明确要求全市新建公益性安葬设施要100%全部使用节地生态安葬方式;原有城市公益性安葬设施节地生态安葬面积占比不低于80%;农村公益性安葬设施节地生态安葬面积占比不低于70%;新建经营性公墓节地生态安葬面积占比不低于25%;原有经营性公墓节地生态安葬面积占比不低于20%。西安市民政局还将继续积极推行以骨灰安放为主的节地葬式,加大绿色节地生态安葬方式的政府投入力度,尽快出台农村公益性安葬设施以奖代补政策,从公墓建设绿色节地生态安葬区域和直接以奖代补群众两方面入手,推进绿色节地生态安葬率的提升,在实践中不断探索多样化的骨灰安放方式。

案例4:阎良区民政局有序推进经营性公墓绿色、生态安葬设施建设。

2021年以来,辖区汉皇树葬墓园坚持节约资源、保护环境的发展理念,有序推进节地生态安葬设施建设,累计投入4千余万元,先后建成12亩树葬区、3600个生态树葬墓位,6亩小型节地艺术碑百福苑区、6亩百禄苑区,景观壁葬1183座,景观花坛葬98座,景观生态双穴墓位1600座等一系列节地生态安葬设施,对摒弃落后安葬陋习、倡导移风易俗改革,促进殡葬文化创新上作出了积极示范、取得了良好成效。

树葬园区

三、积极探索打造规范化标准化殡葬管理新体系

(一)坚持规划先行,做好殡葬发展基础保障。为“一揽子”解决殡葬设施“找地难”“用地难”问题,经西安市政府审核批准,《西安市殡葬设施专项规划(2021-2035年)》符合全市国土空间总体规划近、中、远目标体系,同意西安市民政局编制该专项规划并将其纳入《西安市国土空间专项规划目录清单》,并按照“精准预测需求、构建设施体系、明确建设标准、确定设施选址、释放空间资源”的原则,全面抓好《规划》编制工作,确保全市殡葬用地有章可循、有据可依,积极构建“公益性为主体、经营性为补充”殡葬服务体系总体格局。本次《规划》,计划保留各类殡葬设施56个;新增各类殡葬设施1236个。其中计划新(扩)建殡仪馆3个;新(扩)建回民殡葬设施2个;新建市级城市公益性骨灰堂1个;新建区(县)级城市公益性公墓6个;新建农村公益性骨灰堂1221个;新(扩)建经营性公墓3个。目前,《西安市殡葬设施专项规划(2021-2035年)》正按相关程序推进。

《西安市殡葬设施专项规划(2021-2035年)》

(二)深化殡葬改革,推动城乡公益性殡葬设施建设。为进一步推进城乡公共服务体系建设,满足城乡居民文明治丧需求,切实保障人民群众基本殡葬权益。2021年,市民政局联合市发改委等5部门印发了《关于推进城乡公益性殡葬建设实施意见的通知》,要求在全市火葬区范围内,合理布局殡仪服务机构,满足全市群众殡葬服务需求,切实保障人民群众基本殡葬权益,加大城乡公益性殡葬设施建设力度,实现城乡居民基本殡葬服务均等化、殡葬设施现代化、殡葬管理法制化、骨灰处理生态化和殡葬习俗文明化。2022年,为加快推进全市农村公益性安葬设施规划建设,市民政局联合市级相关部门相继印发了《关于推进农村公益性安葬设施建设的通知》《关于下达“十四五”期间全市农村公益性安葬设施建设计划的通知》等文件,按照“先行试点,逐步推广”的原则,有计划有步骤的推进农村公益性安葬设施建设,并结合《西安市殡葬设施专项规划(2021-2035年)》,实现全市农村公益性骨灰堂全覆盖的目标。

(三)加强行业监管,巩固建立规范化标准化长效机制。为加强殡葬服务单位管理,规范殡葬服务单位建设和经营行为,市民政局联合多部门印发《关于全面加强经营性公墓监管的通知》《关于持续深化殡葬改革 全面加强规范殡葬机构运营和服务管理的通知》等文件,进一步强化殡葬行业公益属性,严格落实经营性公墓至少划出30%墓位用于公益事业的要求,在政府的主导下,充分发挥市场调节作用,稳步提升服务水平。持续强化行业监管,要求全市经营性公墓均按要求设立“护墓基金”专户,与银行签订专户协议,切实做到专户储存、专款专用。同时,积极探索建立完善“党委领导、政府负责、部门协作、社会参与”工作机制,历年来,联合市委文明办、市公安局等10部门制定印发清明节、寒衣节文明祭扫工作方案,发布文明祭祀公告,以“我们的节日·精神的家园”为主题广泛开展社区公祭活动,开通清明祭扫定制公交专线,为群众祭扫提供优质、高效、便捷、温馨的殡葬服务,做到“平安、有序、温暖、文明”。

案例5:灞桥区民政局为进一步加强辖区公墓护墓费提取和管理工作,先后印发《关于设立区属公墓基金专户的通知》《关于经营性公墓护墓费管理提取暂行规定》《关于调整经营性公墓护墓管理费提取暂行规定》等文件,要求辖区所有经营性公墓设立“护墓基金”专户,并与银行签订专户协议,由下属科室殡葬改革办公室负责基金的收缴管理,并明确护墓费提取标准按照陕西省经营性公墓服务收费管理暂行规定执行。辖区4家经营性公墓每半年将护墓管理费由殡葬改革办公室负责存入各墓园护墓基金专户,截至目前,共提取护墓费7000余万元,做到了专户储存、专款专用、监管到位,有效落实了区县民政部门对护墓管理费监管的主体责任。

案例6:阎良区扎实推进旧坟改造提升。辖区邰家村按照推进农村公益性安葬设施建设的指导意见,分为两期改造历史集中埋葬点,推动建成农村公益性公墓,计划新建500余座生态节地墓穴,用于解决群众安葬难、祭祀难和治丧负担重的问题,保障了群众基本丧葬权益。未央区、临潼区、长安区等区县民政部门,积极作为,按照市民政局统一部署和要求,印制辖区农村公益性骨灰堂《安放证》,着力推动辖区在农村公益性骨灰堂安葬群众的“节地生态安葬奖补”得到落实解决。

邰家村生态节地化改造后墓位

无障碍阅读

无障碍阅读 长者模式

长者模式